Li vedo davanti alla porta vetrata del Centro Sammartini. Sono in due. Accanto a loro il blu delle divise. Sono stati accompagnati. Sono giovani, vivono in una tenda presso una stazione della ferrovia. Lei ha partorito da poco un figlio che non ha riconosciuto.

Da quel momento la loro storia non è più stata privata ma pubblica. Prima i giornali e poi la televisione. Sono diventati celebri. Ed ora, forse, rimpiangono l’oblio.

La loro storia è stata narrata come vuole la vulgata mainstream. Una pennellata di colore su una superficie che diventa luminosa così che tutti possano partecipare alla collettiva compassione. Il servizio televisivo più lungo che è apparso su di loro è proprio una sorta di uscita dalle tenebre fino a riveder le stelle. Vengono vestiti con abiti nuovi, accompagnati dal parrucchiere, la manicure, i nuovi documenti, un lavoro in una pizzeria. Ma sotto la superficie covano le ragioni di quella situazione che necessita sicuramente un aiuto, ma non con i filtri della televisione.

Emergono così storie di marginalità, di fragilità, di scelte di vita, di tossicodipendenza. Lì non esistono palcoscenici, ma solo l’alienante e angosciante routine quotidiana che certe sostanze impongono a chi le utilizza.

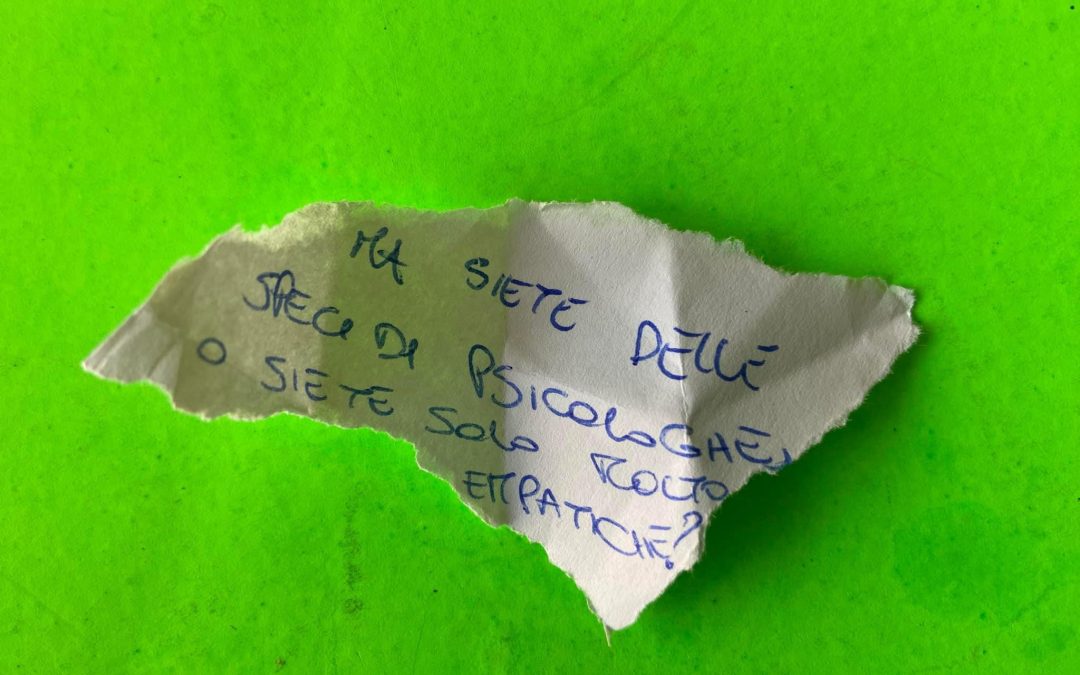

E così, quando le luci della ribalta, i benefattori, le immagini stereotipate della scena si spengono, quando la storia da pubblica torna ad essere privata, allora ecco che i tanto vituperati servizi territoriali tornano ad essere l’unica possibilità per un cambio di vita. Forse, prima di un lavoro in pizzeria, c’è bisogno di una comunità. Forse c’è bisogno di parlare con qualcuno che conosce la strada, con un educatore, con un assistente sociale. Forse si può provare ad essere se stessi e raccontarsi.

Li vedo. Oltrepassano la porta vetrata del Centro Sammartini. Si siedono davanti ad una scrivania. Davanti a me. Davanti a noi. E iniziano a parlare.